図形講座 |

||

| その5 歩形と図形 |

||

| 円を十二等分した図形から、「四角形(図12)」が導き出されました。「四角形」が歩形の基本です。 「足を肩幅に開く」という動作の指示は、太極拳や気功のテキストによく出てきますね。「肩幅に」といっても、それを読む人がどう解釈するかは、まちまちなのです。教える先生によって、基準が統一されていません。 昔の表現では、両肩の「肩井(けんせい)穴」と両足の裏の「湧泉穴」を平行線でつなぐように立つ(太極拳入門参照)と教えられました。 |

||

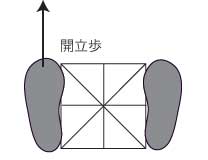

図16 |

図形を使って理解していれば、しっかりと歩形を撮ることができるのです。まず、肩幅とは、自分の足のつま先からかかとまでを「1」と理解して、正方形を描き、両足の間にその空間を保てば、それが、「開立歩」です。 |

|

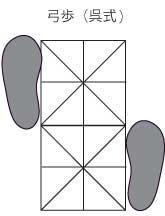

図17 |

その開きを保って、左足を一足分前方に出せば呉式太極拳で教える前進歩(弓歩)の形です。 簡化太極拳では使いませんが、基本を作るのにとてもいいので、私の教室では、この歩形で、一歩一歩前進する基本功を套路を練習する前に練習することにしています。 |

|

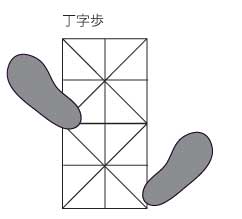

図18 |

これが丁字歩(ていじほ)の足形です。足の角度が漢字の丁の字に似ているのでそう名付けられています。 |

|

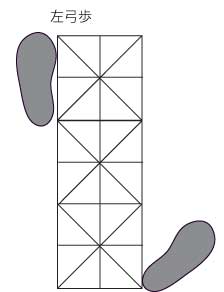

図19 |

簡化太極拳によく出てくる野馬分ぞうなどの勢で使われる「弓歩」です。 |

|

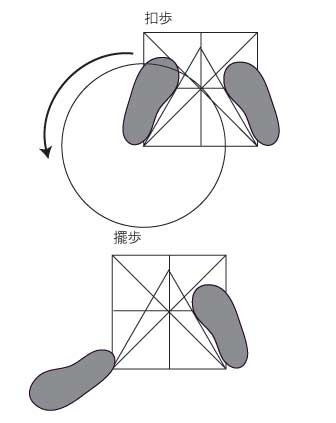

図20 図21 図21 |

これは、八卦掌で最初に教えられる歩形「扣歩(こうほ)」と「擺歩(はいほ)」です(図20・21)。 八卦掌の練習法は、まさに図形を描くようにして行われます。「八卦」という名称からして、易の思想に基づいているのがわかりますね。 |

|

| |

||

| [BACK][TOP] [HOME] [NEXT] | ||